Entomologiste de formation et spécialiste des dermaptères, il est le président de l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) et président fondateur de la PONEMA, association locale pour la protection de la nature ordinaire dans les jardins.

www.insectes.org

Brève comparaison des trois programmes de suivi

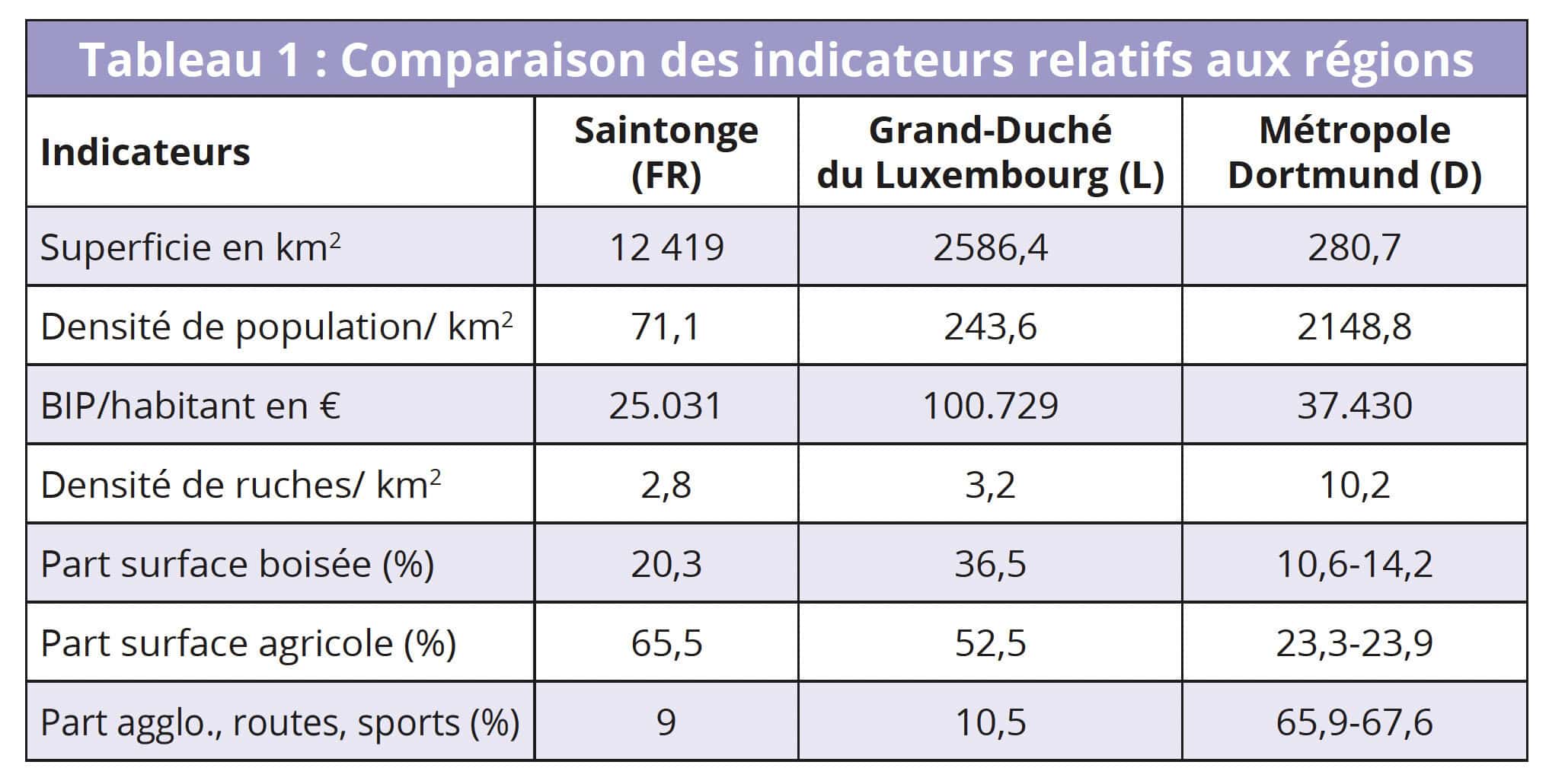

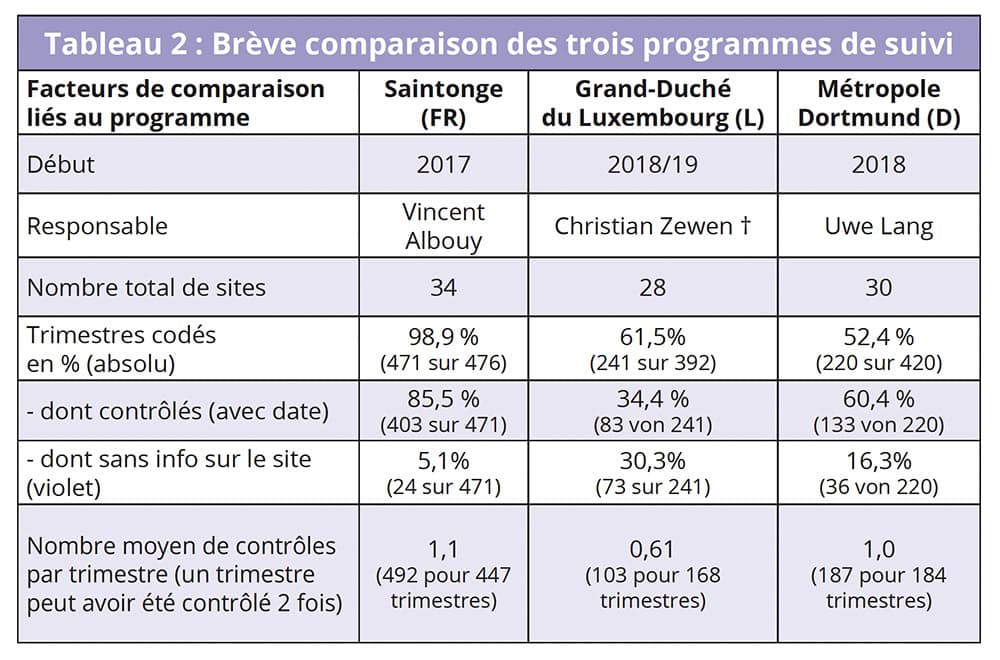

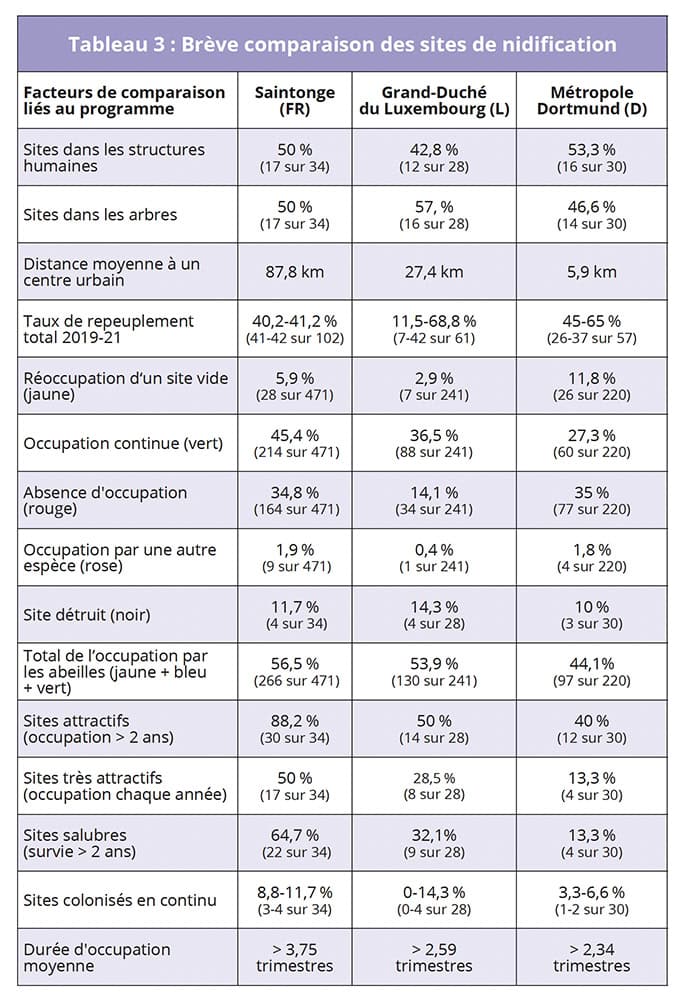

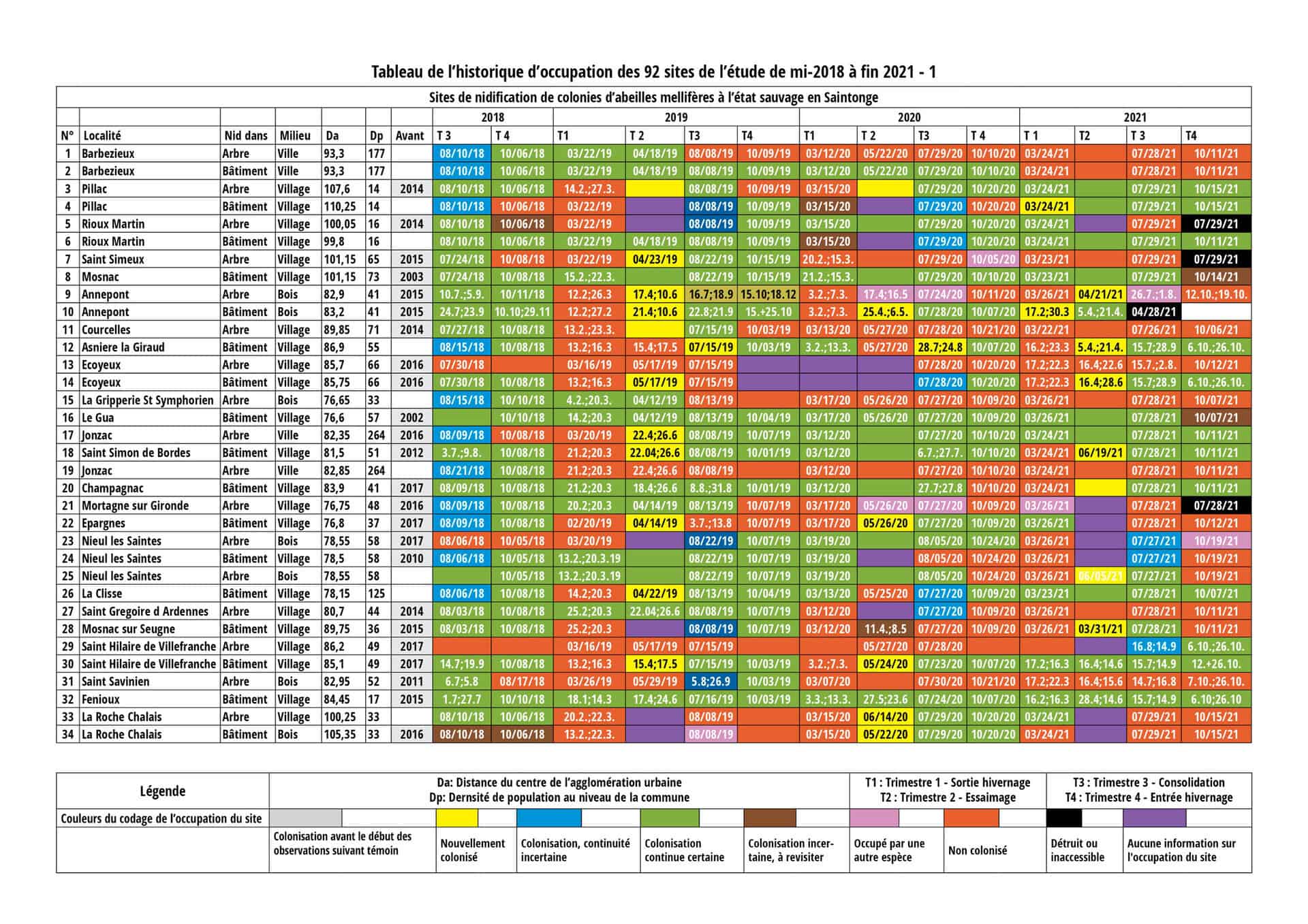

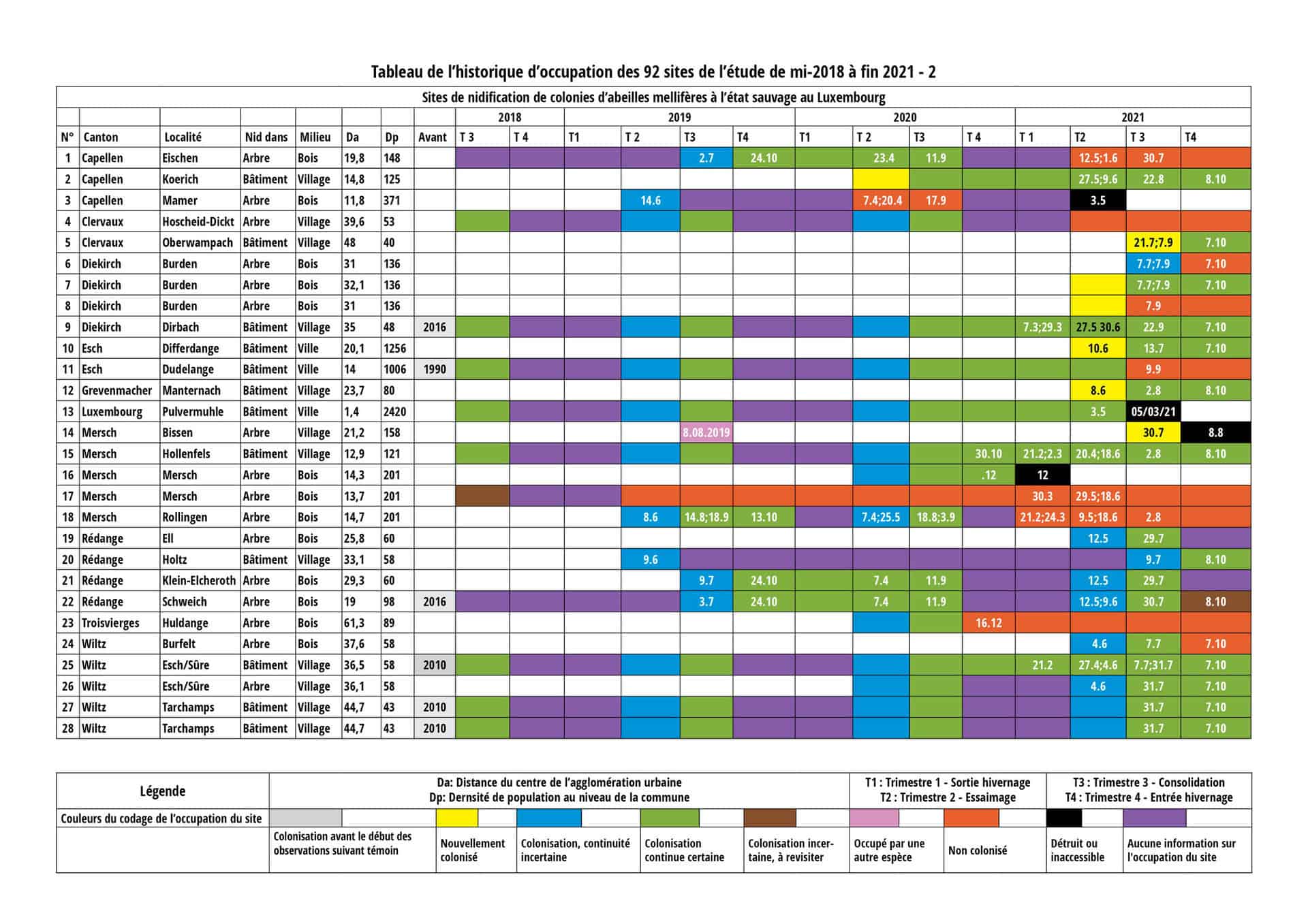

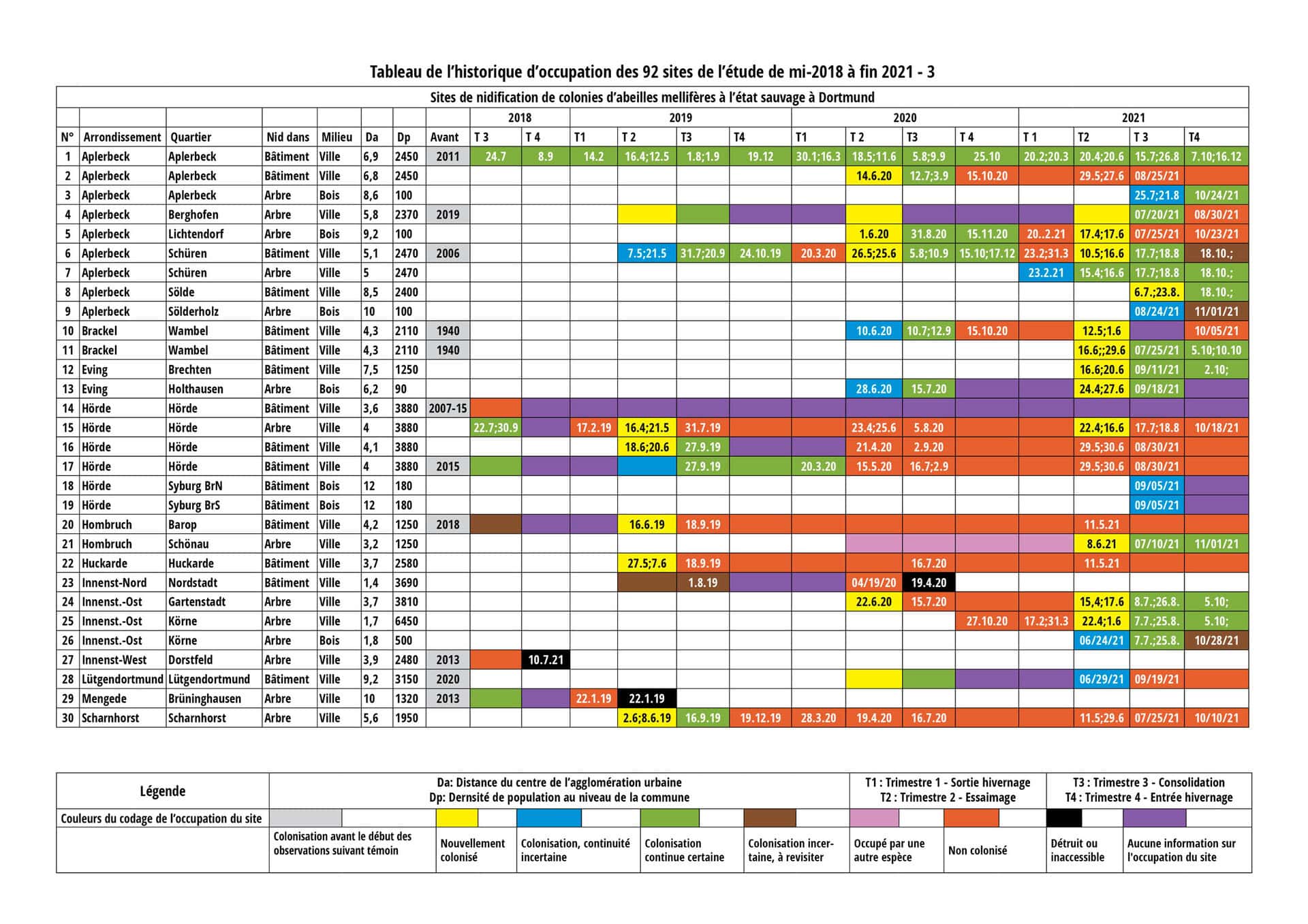

Dans le cadre du suivi (voir les trois tableaux en fin d’article1), les sites de nidification des abeilles mellifères sauvages logées dans des structures humaines (généralement des bâtiments) et des arbres ont été étudiés conjointement dans les 3 régions. La période de comparaison s’étend du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2021. Les signes de vie des colonies ont été contrôlés, les informations collectées et attestées ont été documentées, codées et évaluées chaque trimestre selon des règles précises. Les principales données acquises ont été synthétisées dans plusieurs tableaux.

Méthodologie de l’observation comparative des sites

Dans le but de mettre en évidence les différences et de les exploiter à diverses fins, les observations et les informations issues de témoignages fiables ont été codées et reportées sur le diagramme selon un code couleur pour chaque trimestre, pour chaque site de nidification et pour chacun des 3 suivis. Chaque année est divisée en 4 trimestres et un seul code couleur est attribué à chaque trimestre (seule exception : le noir).

Des couleurs distinctes ont été attribuées à chacun des états ou observations suivants : « nouvellement colonisé » (jaune), « colonisé, continuité incertaine » (bleu), « colonisation continue certaine » (vert), « colonisation incertaine » (brun), « occupé par une autre espèce » (rose), « non colonisé » (rouge), « détruit ou inaccessible » (noir) et « aucune information » (violet). En blanc, donc non codés, restent les trimestres soit avant que le site soit connu et suivi, soit après la constatation de la destruction du site. Chaque ligne des diagrammes en couleur correspond à l’évolution chronologique d’un site pendant la période d’étude. Les dates de contrôle des sites ont été reportées dans les trimestres correspondants, ce qui permet de suivre facilement la pression d’observation des sites.

Dans la suite de l’analyse, des grandeurs comparatives qui semblaient pertinentes ont été définies et calculées séparément pour les 3 régions à partir des diagrammes en couleurs et comparées dans les différents tableaux. Les grandeurs comparatives définies ont été réparties en 4 groupes : celles liées aux régions et aux programmes (voir tableaux ci-dessus), aux sites et aux abeilles (voir tableaux ci-dessous).

De grandes différences se remarquent au niveau de la distance moyenne des sites par rapport aux agglomérations (Bordeaux/ La Rochelle, ville de Luxembourg, centre-ville de Dortmund) et de tous les paramètres biologiques — à l’exception des nouvelles colonies ; probablement en raison de la densité de colonies d’abeilles et de la mortalité des colonies sauvages plus élevées à Dortmund — qui présentent les valeurs les plus élevées en France et les plus basses à Dortmund. Le niveau de tous ces paramètres laisse toutefois songeur. Il suffit de penser que dans la région apparemment la plus saine pour les abeilles de cette étude, la Saintonge, seuls 8,8 à 11,7% des sites ont été occupés en permanence sur 3 ans et demi, ce qui signifie qu’environ 90% des sites n’étaient pas occupés ou seulement temporairement. La durée moyenne d’occupation des sites est également très faible. Dans les 3 régions, elle est inférieure à un an, ce qui signifie qu’au moins 2/3 des colonies n’ont pratiquement eu aucune chance de se reproduire (d’essaimer).

Résultats des comparaisons des 3 régions en fonction des abeilles

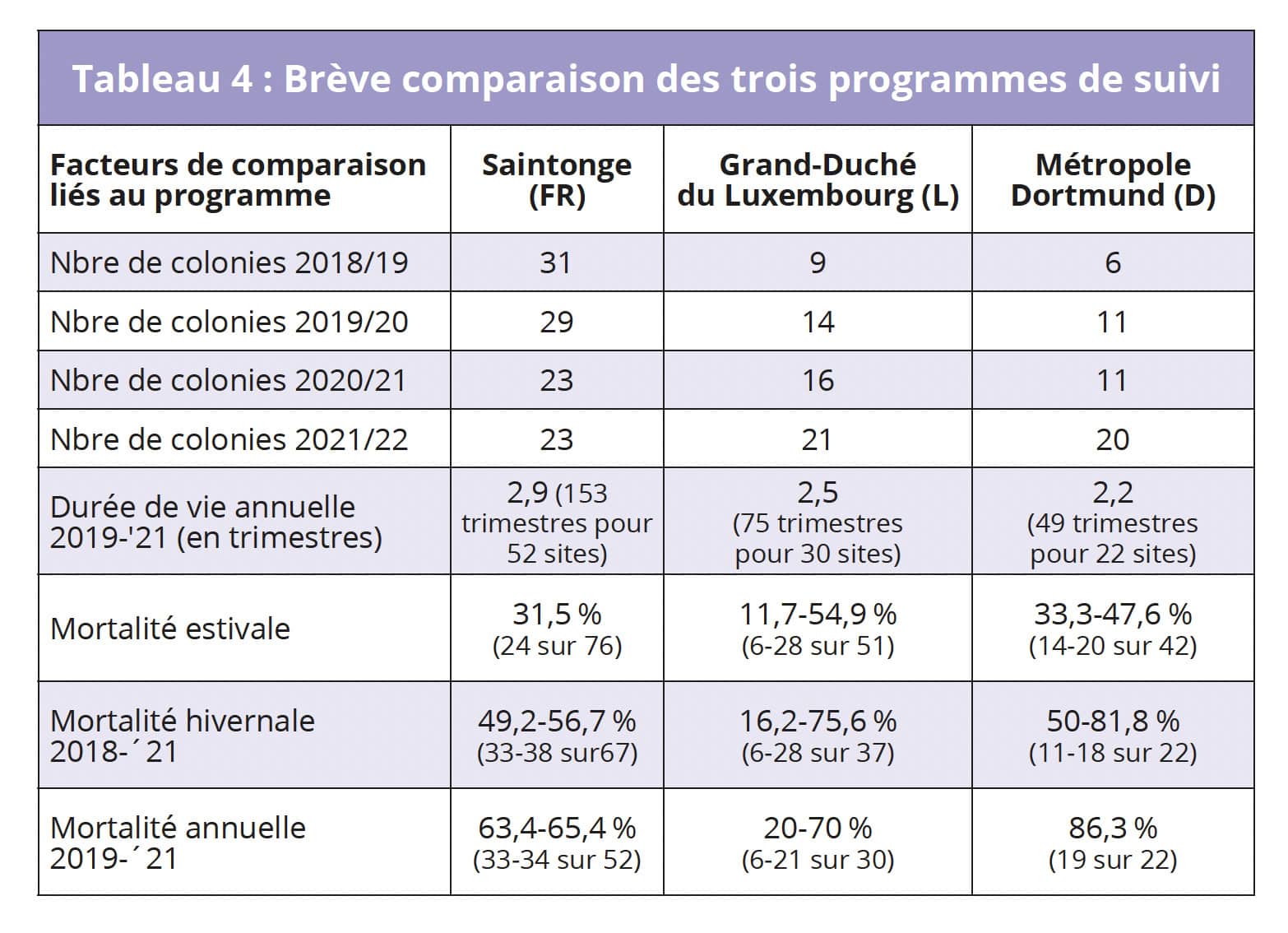

Il apparaît au premier coup d’œil que le nombre de colonies observées en Saintonge baisse continuellement à partir d’un niveau de départ élevé, alors que ceux du Luxembourg et de Dortmund augmentent. Cela s’explique d’une part par le fait qu’au Luxembourg et à Dortmund, de nouveaux sites de nidification ont été constamment ajoutés au suivi pendant la période d’étude, alors qu’en Saintonge, le nombre de sites est resté constant — si l’on fait abstraction des quelques pertes de sites.

Résumé et perspectives

Presque tous les résultats de cette étude comparative indiquent — malgré certaines lacunes qui nécessitent des données complémentaires — que les abeilles mellifères peuvent survivre sans traitement ni aide humaine, mais qu’il existe une corrélation négative entre le degré d’urbanisation — du moins celle qui correspond au mode de vie occidental — et la santé ou la capacité de survie des colonies d’abeilles mellifères à l’état sauvage. Parallèlement, des observations font état de taux de survie nettement plus élevés de colonies à l’état sauvage et non traitées dans des zones encore moins urbanisées, comme par exemple dans le parc national de Snowdonia au nord du Pays de Galles ou dans la forêt d’Arnot dans l’État de New York, avec une moyenne de 10-12 habitants/km2, ce qui renforce encore la tendance des résultats ci-dessus.

Les raisons principales supposées jusqu’à présent par de nombreux chercheurs, telles que la sélection naturelle, les conditions naturelles de nidification ou les colonies indigènes ou adaptées localement ne s’appliquent pas partout.

Il semble qu’une raison plausible pour expliquer les longues durées de survie des colonies à l’état sauvage et sans traitement au Pays de Galles du Nord-Ouest et aux États-Unis puisse être trouvée dans la relation entre le degré d’urbanisation et la mortalité des abeilles montrée ici. Les raisons principales supposées jusqu’à présent par de nombreux chercheurs, telles que la sélection naturelle (voir par exemple Thomas Seeley), les conditions naturelles de nidification (voir par exemple Torben Schiffer) ou les colonies indigènes ou adaptées localement (voir par exemple Clive & Shân Hudson), ne s’appliquent pas partout. Il faudrait explorer plus en détail l’effet toxique ou la dégradation de l’environnement provoqués par l’urbanisation, mais on soupçonne fortement qu’une densité élevée de population n’est pas neutre pour l’environnement et le climat. D’après nos premiers résultats, une population d’abeilles à l’état sauvage autosuffisante (c’est-à-dire ne nécessitant pas l’apport d’essaims d’origine apicole pour se maintenir à long terme) et donc une apiculture sans traitement sembleraient possibles jusqu’à une densité de population d’environ 50 habitants par kilomètre carré.

Les auteurs espèrent que cet article a mis en évidence la nécessité d’établir des liens entre les programmes de surveillance des abeilles mellifères à l’état sauvage menés dans le monde entier et même au sein d’un seul et même pays. Ils invitent ainsi tous leurs collègues d’autres projets de suivi à une collaboration plus étroite et à un échange mutuel de données, voire à des études comparatives similaires. De plus, il devrait être clair qu’une gestion commune de la qualité de ces programmes d’observation des sites permettrait d’affiner les résultats des différents projets et d’améliorer leur comparabilité.

Les taux de mortalité annuels des colonies sauvages sont un indicateur d’une grande importance pour évaluer la possibilité théorique de l’existence de populations à l’état sauvage dans les régions concernées, ainsi que les perspectives de développement d’une apiculture sans traitement, mais aussi un bio-indicateur de la qualité de notre environnement commun. Avec des taux de mortalité annuels de 60 % au plus, une population d’abeilles mellifères à l’état sauvage autosuffisante serait peut-être encore tout juste imaginable, mais avec des taux de mortalité supérieurs à 80 %, il est fort probable qu’elle ne le soit plus. Étant donné que les taux de mortalité annuels calculés pour les colonies sauvages dans les 3 régions étudiées sont probablement tous supérieurs à 60 % — les résultats luxembourgeois ne permettent pas une interprétation plus précise en raison de trop grandes incertitudes — il faut partir du principe qu’il n’existe pas de population d’abeilles mellifères à l’état sauvage en équilibre naturel dans les 3 régions. Le résultat en Saintonge pourrait toutefois être considéré comme limite, de sorte qu’il serait peut-être possible qu’une telle population existe dans certaines sous-régions ou qu’elle puisse s’y établir prochainement.

Parallèlement, on peut tirer quelques conclusions pour l’apiculture sans traitement. Le fait qu’une occupation continue ait été constatée dans 3 à 14 % des sites étudiés ici dans les 3 régions peut être interprété comme suit : une survie indépendante de l’homme des colonies à l’état sauvage et une apiculture sans traitement sont certes possibles dans certains cas, mais elles exigent des conditions d’élevage et des compétences élevées de la part des apiculteurs. Le plus probable serait ici aussi une plus grande diffusion de l’absence de traitement en Saintonge. Un encouragement non critique aux apiculteurs de Dortmund ou de régions à structure similaire à cesser les mesures de soutien et de traitement de l’ensemble de leurs colonies ne semble toutefois pas justifiable aux auteurs en l’état actuel de la recherche — hormis des essais sur quelques colonies isolées. Il est plus que douteux que, même dans le cadre d’une apiculture de tolérance au varroa, aussi optimale soit-elle, l’élevage sans traitement puisse réussir dans une région à classer comme toxique pour l’environnement, et il faudrait encore faire des essais. Dans de telles régions, il conviendrait d’être plus attentif à une baisse générale de la biodiversité, de rechercher les causes de la toxicité environnementale et de mettre en évidence les conséquences pour la société humaine.

Il est probable que le lien négatif entre le degré d’urbanisation de type occidental et la santé ou la capacité de survie des abeilles mellifères à l’état sauvage de ces 3 régions, puisse être transposé à d’autres formes de vie, en particulier à d’autres insectes et à l’homme.

Il est probable que le lien négatif entre le degré d’urbanisation de type occidental et la santé ou la capacité de survie des abeilles mellifères à l’état sauvage de ces 3 régions puisse être transposé à d’autres formes de vie, en particulier à d’autres insectes et à l’homme ; le lien positif entre l’urbanisation et les maladies psychiques, la singularisation et le faible taux de natalité chez l’homme est également suffisamment connu. Malheureusement, ces liens sont beaucoup trop peu pris en compte dans le débat public et n’ont jusqu’à présent donné lieu à aucune décision politique concrète, ce qui devrait pourtant être envisagé de toute urgence — en particulier dans le contexte de la problématique aiguë des maladies cardio-vasculaires et de l’évolution démographique négative en Europe centrale, ce que l’on appelle le changement démographique depuis au moins 50 ans.

Comme l’effet supposé de l’environnement est beaucoup plus prononcé sur les colonies d’abeilles mellifères à l’état sauvage que sur l’homme, qu’elles sont faciles à observer et qu’elles occupent les mêmes habitats que l’homme, elles semblent idéalement adaptées au rôle de bio-indicateur de la qualité de notre environnement.

Il est encore difficile d’évaluer à l’heure actuelle dans quelle mesure les tendances décrites ici — capacité de survie à long terme de l’abeille mellifère dans certains sites et nettes différences régionales de la dynamique de colonisation, apparemment en fonction du degré d’urbanisation — pourront être confirmées et affinées si le suivi comparatif est poursuivi et amélioré, mais il semble indéniable que les connaissances ainsi acquises contribueront au développement de la recherche autour d’une apiculture naturelle.

Remerciements et coordonnées

Nous tenons à remercier et à saluer dans l’au-delà notre troisième auteur, Christian Zewen de Honey Bee Wild au Luxembourg, décédé brutalement en mars 2022, pour la mise en contact des auteurs, les traductions et les échanges d’idées et de soutien toujours stimulants pendant toute la durée de rédaction de l’article.

Nous adressons également nos remerciements à toutes les personnes ayant contribué aux observations dans les 3 régions, trop nombreuses pour que leurs noms puissent être cités.

Les trois tableaux de l’historique d’occupation des 92 sites de l’étude de mi-2018 à fin 2021 1

Pour celles et ceux qui souhaitent s’engager avec les auteurs dans la recherche et la protection des abeilles mellifères à l’état sauvage, l’échange international entre chercheurs apicoles autour de l’apiculture proche de la nature, demander d’autres articles des auteurs, signaler un site de colonie à l’état sauvage, échanger des données sur les sites ou soutenir financièrement nos recherches, nous rappelons les coordonnées :

- Dr. med. Uwe M. Lang

Malvenweg 6a, 44289 Dortmund,

Tél. 0231-409618,

Mail : neuanfang8(at)web.de (En/De) - Vincent Albouy

Opie Poitou-Charentes, 13 chemin des Melles, 17350 Annepont,

Mail : opiepc(at)orange.fr (Fr/En) - HoneyBeeWild

« #freelivingbeeslux » sur les réseaux sociaux,

Mail : honeybeewildlux(at)gmail.com (Fr/En/De)

—

Etude à retrouver dans le seizième numéro de votre revue Abeilles en liberté.

Bonjour,

J’ai lu tous ces commentaires qui relatent tous ces efforts et travaux pour étudier l’abeille mellifère à l’état sauvage. Je voudrais cependant faire les remarques suivantes. Notre environnement est extrêmement pollué. Les insectes sauvages disparaissent dramatiquement. Je suis dans un Parc Naturel régional. Les insectes y sont de plus en plus rares. Autrefois, étant enfant, dans les années 1960, je vivais à quelques km seulement de l’industrie chimique suisse. Il y avait cependant à l’époque des quantités d’insectes qu’on ne peut plus imaginer aujourd’hui.

D’où ma question : qu’attendez-vous de votre étude de l’abeille mellifère sauvage dans ces conditions, alors qu’elles ne survivent guère, et alors que les apiculteurs, même écologistes ont de plus en plus de mal à faire survivre leurs colonies.

Cet hiver, dans mon Parc naturel, et autour, je ne compte plus les apiculteurs qui ont subi des pertes totales. Je serais vivement intéressé à obtenir quelques réponses. Avec mes remerciements

André Schwartz

Bonjour André,

Je suis comme vous très inquiet devant l’effondrement de la biodiversité, même dans des zones plus ou moins protégées. J’ai d’ailleurs co-écrit un livre sur le sujet il y a quelques années, L’Adieu aux Insectes ?. Ce constat accablant m’incite à témoigner, pour qu’une trace reste de ce que fut autrefois la biodiversité des insectes dans nos régions, et pour documenter cette raréfaction. L’étude que j’ai coordonnée sur les abeilles mellifères à l’état sauvage dans ma région vise à témoigner qu’entre 2017 et 2023, il existait une population à l’état sauvage à la limite de la viabilité. Peut-être que dans 10 ans, si Dieu me prête vie, je témoignerai qu’elles ont disparu, ou qu’elles sont toujours là. J’espère bien sûr que ce sera le second terme de l’alternative, et non le premier, mais si on ne les étudie pas, ces fascinantes abeilles, on ne pourra pas savoir avec certitude.

Vincent

Bonjour Vincent,

Merci pour cet article de grande qualité une nouvelle fois.

Tu annonces un taux de mortalité de 64% environ. Si je compare avec les recherches de Tom Seeley, les essaims qui s’installent, meurent à hauteur de 80 % avant l’année suivante par contre sur les 20% restant 80% survivront l’année suivante.

Ma question est donc : est-ce que 64% est vraiment si inquiétant ? La raison pour laquelle les colonies d’abeilles essaiment tant est peut être tout simplement lié à un taux de mortalité naturel important ?

Qu’en penses-tu ?

Merci pour ton partage.

David

A bientôt

David

Bonjour David,

Comme tout le monde, quand j’ai commencé mon étude des abeilles à l’état sauvage, j’étais focalisé sur le taux de survie des colonies, influencé par la communication des apiculteurs.

Aujourd’hui, c’est un critère accessoire pour moi, qui n’a de réelle pertinence qu’en contexte apicole, notamment pour l’équilibre économique des exploitations professionnelles. Ce qui compte réellement pour les abeilles à l’état sauvage, c’est le taux d’essaimage, c’est à dire le taux de reproduction effectif des colonies.

Je m’explique. Un apiculteur a intérêt à garder l’intégralité de ses ruches d’une année sur l’autre. Il vise donc le taux de mortalité zéro, voire un taux de mortalité négatif, c’est à dire moins de mort que d’essaim donc croissance du nombre de ses ruches. Dans la nature, une population en équilibre, de 100 colonies à la fin de l’hivernage, a toujours 100 colonies l’année suivante à la même époque. Ce qui veut dire que le taux de reproduction, d’essaimage, est équivalent au taux de mortalité.

Si l’on suit ce raisonnement jusqu’au bout, on voit qu’une population ayant un taux d’essaimage d’un essaim par an et par colonie, c’est à dire passant de 100 colonies en mars à 200 en juillet (je suis volontairement schématique en gommant toute mortalité de printemps) pour retomber à 100 en mars suivant supporte un taux de mortalité annuel de 50%. À l’extrême, avec un taux d’essaimage de 4 essaims par an, la population passe à 500 en juillet et peut alors supporter un taux de mortalité annuel de 80%. Donc connaître le taux de mortalité sans connaître le taux d’essaimage ne permet pas de conclure.

Mais ce taux d’essaimage est quasi impossible à calculer, puisqu’il faudrait une surveillance constante de chaque nid occupé pour noter le nombre d’essaims qui s’en échappe. C’est pourquoi dans mon étude j’ai pris le chemin inverse : calculer le taux d’essaimage nécessaire pour que la population soit en équilibre, et voir s’il est possible ou non (bien entendu dans la vrai vie les bonnes années la population croit, les mauvaises années elle baisse, tout en restant à long terme autour d’un point d’équilibre).

Je réfléchis depuis plusieurs années pour trouver une méthode afin de calculer de manière assez fiable le taux d’essaimage des colonies à l’état sauvage (par exemple par enregistrement des sons émis par la colonie pour détecter des pics de hautes fréquences qui seraient des marqueurs de l’essaimage). Mais je ne domine pas la technologie nécessaire pour l’acquisition des données ni pour leur traitement informatique automatisé, sans parler du coût du matériel nécessaire ni de la complexité de la pose et de l’entretien de ce matériel.

Pour ce qui concerne l’étude de Tom Seeley et sa distinction colonie fondatrice/établie, elle est pertinente avec des nuances. Une colonie fondatrice, c’est un essaim de l’année, qui dans son esprit n’a pas encore passé un hiver. Une colonie établie a passé au moins un hiver. Le message se brouille quand il dit qu’une colonie fondatrice a survécu à 3 hivers. Comme il y a essaimage chaque année ou presque et que c’est la vieille reine qui part, c’est la colonie qui a hiverné qui s’en va, remplacé par une nouvelle colonie avec sa nouvelle reine. Il faut donc parler de souche (succession ininterrompue de colonies filles) qui a survécu à 3 hivers. Et donc il faudrait préciser pour les colonies fondatrices issues d’essaims primaires, les plus nombreuses, qu’elle n’ont pas encore survécu à un hiver dans leur nouveau nid. Seules les colonies fondatrices issues d’un essaim secondaire n’ont survécu à aucun hiver.

On voit donc que l’idée simpliste, que j’avais en tête à la lecture de Seeley et avant de mener mes propres observations et réflexions, que les colonies fondatrices, parce qu’inexpérimentées, meurent plus que les colonies établies, qui seraient expérimentées, est fausse. La mortalité plus élevée des fondatrices s’explique par le fait qu’elles n’héritent pas du nid, de ses constructions opérationnelles, de ses provisions, de son couvain en cours d’élevage. Elles doivent recommencer à zéro ou presque, avec le risque supplémentaire de ne trouver à se loger que dans un nid moins confortable. Dans ces conditions la sélection naturelle exerce une pression impitoyable, mais en majorité sur des colonies déjà expérimentées. Il faut ajouter à cela dans nos régions les essaims issus des ruches d’élevage sélectionnées, encore moins bien armés pour survivre à l’état sauvage. On comprend alors l’intérêt de la supercédure (remplacement d’une vieille reine par une jeune sans division, donc affaiblissement de la colonie) certaines années dans les régions à climat difficile : le taux de survie des souches « établies » est encore augmenté.

Tout ça pour dire que les chiffres de Seeley (80% de colonies fondatrices dont seules 20% survivent, et 20% de colonies établies dont 80% survivent), reflètent l’avantage de se développer dans un nid existant plutôt que partir à l’aventure en fonder un nouveau, mais rien de plus. Il faut trouver d’autres modes de calcul pour connaître la durée de vie effective d’une colonie (c’est à dire de sa reine), qui permettrait alors de faire des tables de survie du super-organisme (de la colonie) plus fiables.

Vincent

Merci infiniment pour cet article extrêmement intéressant et fondamental (et pour la recherche qui a permis d’arriver à ces données).

Concernant votre idée « Je réfléchis depuis plusieurs années pour trouver une méthode afin de calculer de manière assez fiable le taux d’essaimage des colonies à l’état sauvage (par exemple par enregistrement des sons émis par la colonie pour détecter des pics de hautes fréquences qui seraient des marqueurs de l’essaimage). Mais je ne domine pas la technologie nécessaire pour l’acquisition des données ni pour leur traitement informatique automatisé, sans parler du coût du matériel nécessaire ni de la complexité de la pose et de l’entretien de ce matériel » je voudrais recommander Glebskij Serjio, qui a créé une application pour smartphone Apivox pour enregistrer et analyser les sons de la ruche. Ses sites sont ici:

https://apivox.blogspot.com/

https://www.youtube.com/channel/UCg-ceiDgcX3WXS0fWqNXWmQ

Pourquoi ne pas lancer une étude qu’un(e) étudiant(e) pourrait faire au sujet du suivi des colonies de Saintonge avec l’outil Apivox?

Merci Roger pour votre appréciation positive sur l’étude, et pour le lien vers Apivox. Je suis allé voir les caractéristiques de cette application. Malheureusement, elle ne correspond pas à nos besoins. Elle est destinée à prévenir l’essaimage, et doit être activée volontairement par l’apiculteur. Nous souhaitons un système qui fonctionne automatiquement et si possible en autonomie durant toute la durée de la saison d’essaimage, faisant très régulièrement des mesures au coeur de la colonie, mais n’enregistrant (le jour et l’heure) que les évènements correspondant au départ possible d’un essaim, mesures récupérées à la fin de la saison d’essaimage. Comme c’est très différent des besoins des apiculteurs, nous n’avons pas à ce jour trouvé un logiciel commercial répondant à ces critères.

Quant à l’idée d’utiliser un(e) étudiant(e) pour une étude de ce genre, elle est intéressante mais hors de notre portée : nous ne sommes que quelques bénévoles, libres surtout le week-end et nous serions incapables d’assumer son encadrement formateur dans des conditions correctes.

Cordialement

Vincent Albouy

Bonjour,

Un point qui, me semble-t-il, aurait mérité d’être précisé concerne le type d’habitat: tronc d’arbre ou cavité dans un mur, volume, isolation. Cela me semble important et pourrait constituer un facteur explicatif de la corrélation négative que vous avez démontrée entre urbanisation et survie des abeilles, s’il est avéré qu’en milieu fortement urbanisé l’habitat disponible pour les abeilles sauvages est moins bien adapté (notamment du point de vue de l’isolation et du volume disponible) à leur survie. L’habitat des abeilles sauvages dans la métropole de Dortmund n’a probablement rien à voir avec celui des abeilles des forêts de l’Etat de New York étudiées par Tom Seeley.

Merci Claude pour votre participation au débat. Le protocole de nos études ne permet pas d’aller au-delà de l’indication cavité dans un arbre/cavité dans une structure humaine. En effet, dans la très grande majorité des cas nous ne connaissons rien de la cavité occupée, de son volume, de sa forme, de l’épaisseur des parois, d’une partie de leurs matériaux pour les structures humaines. Uwe Lang travaille sur ce sujet des matériaux, et des différentes essences pour les arbres, car il voudrait définir le matériau idéal pour les ruches, ce qui personnellement me semble une utopie.

L’étude de Thomas Seeley dans le nord-est des États-Unis, une forêt non exploitée dans un environnement avec très peu d’activités humaines sert de point de référence. Il est évident que dans la campagne saintongeaise, et encore plus dans la métropole de Dortmund, les conditions sont différentes, et moins favorables. Le but de l’étude était justement d’avoir une idée de la différence de survie en Saintonge, au Luxembourg et à Dortmund comparé au nord-est des États-Unis.

Merci infiniment pour cette publication. C’est vrai qu’il est frappant de réaliser à quel point nous manquons de données sur les abeilles sauvages et c’est dommage à plus d’un titre. En tant qu’apiculteur, on a tout intérêt à avoir lu Thomas Seeley. Je vais me rapprocher de l’opie car j’aimerais assez mettre en place une étude de ce type dans deux environnements différents dans lesquels j’exerce (dont une île pas loin de chez vous). Selon vous sur quel « échantillon » minimum (i.e. Sites) faut-il partir pour exploiter les données ? Y a t’il une méthode recommandée pour repérer les sites (j’ai lu ce qu’en disait Tom Seeley, mais peut-on faire autrement ?). Et une question que j’imagine sans réponse : y a-t’il des indices permettant de savoir la provenance de la colonie, i.e. essaimage d’une colonie fécale ou enruchée?

Il n’y a pas d’échantillon minimum pour une telle étude : un seul site de nidification suivi apporte déjà de l’information. Pour vous donner un ordre d’idée, si l’étude de 5 ans de l’Opiepc a concerné 140 sites, celle originale de Thomas Seeley sur 3 ans dans les années 1970 a concerné une trentaine de sites (33 si ma mémoire est bonne).

Il n’y a pas de méthode recommandée pour repérer les sites. La plus scientifique et la plus rationnelle serait le suivi des lignes de vol (ou bee lining en anglais), basée sur les techniques des chasseurs de miel d’autrefois. Mais cela ne fonctionne correctement que dans les zones sans ou avec peu d’apiculture, sinon on repère les ruches. Nous avons utilisé le repérage à vue, en ciblant des endroits a priori plus intéressants comme les vieux bâtiments (en particulier églises et châteaux) ou les arbres têtards, et les témoignages de personnes susceptibles de connaître des sites de nidification : naturalistes, forestiers, élagueurs… Ensuite l’oeil et le cerveau se forment, et on en repère régulièrement sans forcément les chercher. C’est du moins mon cas. Et puis les sites sont souvent groupés. Par exemple quand on a repéré un site dans une église, il n’est pas rare qu’on en repère un autre, deux autres voire plus en faisant le tour du bâtiment, et certains apparaissent au fil du temps et des essaimages.

Il n’existe aucun indice externe quant à la provenance d’une colonie logée dans un site de nidification à l’état sauvage. Dans un seul cas, j’ai pu savoir avec certitude que la colonie provenait d’une ruche : il s’agissait d’un essaim logé entre volet et fenêtre depuis quelques semaines qu’il fallait déménager, et dont la reine était marquée. Si le même essaim s’était logé dans un trou de mur, inaccessible, je n’aurais pas pu voir la reine marquée donc connaître sa provenance.

Très intéressant ce sujet. Hélas, on constate qu’il y a bcp de flou dans l’étude… Énormément de détails a considérer pour qu’elle soit exhaustive et donc fiable…. Mais rien d’étonnant à cela : on financera toujours mieux les sujets d’études qui peuvent déboucher sur l’apparition d’une mollecule commercialisable. S’il n’y a plus de varroa, parce qu’on a compris que les abeilles sont mieux là où il y a moins d’industrie, il y a un paquet de gros bonnets qui vont faire la gueule….

Bonjour, merci pour votre message.

1/ L’étude des populations d’abeilles mellifères à l’état sauvage en Europe a été presque inexistante jusqu’au début du XXIème siècle. Les très rares données disponibles proviennent à la fois du milieu apicole et du milieu entomologiste, du milieu amateur comme du milieu professionnel. En clair, ces différents milieux partageaient la même indifférence à cette thématique, ce n’était pas spécialement un problème de financement.

2/ Les diverses études qui se développent depuis une dizaine d’années sont pour une partie l’oeuvre de bénévoles, notamment les 3 études de l’article en question : celles d’Allemagne et du Luxembourg par des apiculteurs, celle de France par des entomologistes, lancées indépendamment les unes des autres par des personnes ne se connaissant pas à l’époque. Il y a eu une sorte de génération spontanée de ce type d’étude, sans coordination, avec des durées de suivi et des nombres de colonies suivies très variables, et des protocoles très différents. Ceux des études allemande et française étaient assez stricts, notamment en terme de nombre de visites annuelles, mais différents, et celui de l’étude luxembourgeoise était plus approximatif. D’où le flou constaté dans l’analyse des résultats et la difficulté de faire des comparaisons rigoureuses. Le but de l’article a été de faire un premier état des lieux en tentant de comparer divers facteurs possiblement explicatifs des différences de durée de vie constatées dans ces 3 régions. Il faut le prendre comme le début d’une nouvelle démarche, mettant autant en lumière les nombreux points d’interrogation qui subsistent que les rares acquis engrangés, et non comme une conclusion définitive. C’est un work in progress comme disent les anglo-saxons

3/ Ces études ne peuvent rien dire du varroa. La seule observation de l’activité externe des colonies suivies, avec l’impossibilité de pénétrer au coeur des nids, ne permet pas de savoir si elles sont parasitées ou non par le varroa, et si oui si ce parasitisme est responsable ou non de leur mort. La question se résume à tenter de savoir si des colonies à l’état sauvage, donc sans soin des hommes mais sans prélèvement des produits de la ruche ni interférence dans leur développement et leur reproduction, ont un taux de reproduction suffisamment élevé pour que leurs population puisse se maintenir sans l’apport d’essaims issus des ruches d’élevage, ou non.

Cordialement

Vincent

Merci pour votre réponse détaillée. Toutes les études ont commencé par des approximations. Et puis l’intérêt suscité apporte des témoignages, les recoupements se font, les conclusions peuvent être tirées. … le simple fait de se préoccuper de la qualité de vie de n’importe quelle espèce est d’une grande noblesse d’esprit et de cœur.

Hélas, comme je le disais, les grands groupes d’études se penchent rarement sur la notion de bien être sans y introduire une notion pharmaceutique ou autrement commerciale. Et vos principes d’etude , non intrusifs, sont basés sur le respect des colonies ; la science aurait plutôt, trop souvent, des méthodes délétères pour arriver à ses conclusions.